お元気ですか、MrBachLoverです。みなさまの中にはホロヴィッツのピアノ演奏を聴いてピアノファンになった方やピアノを弾き始めた方もおられるかも知れません。わたくしもご多分に漏れず、その一人です。

そしてホロヴィッツのピアノは特別だという話を良く耳にしますね。

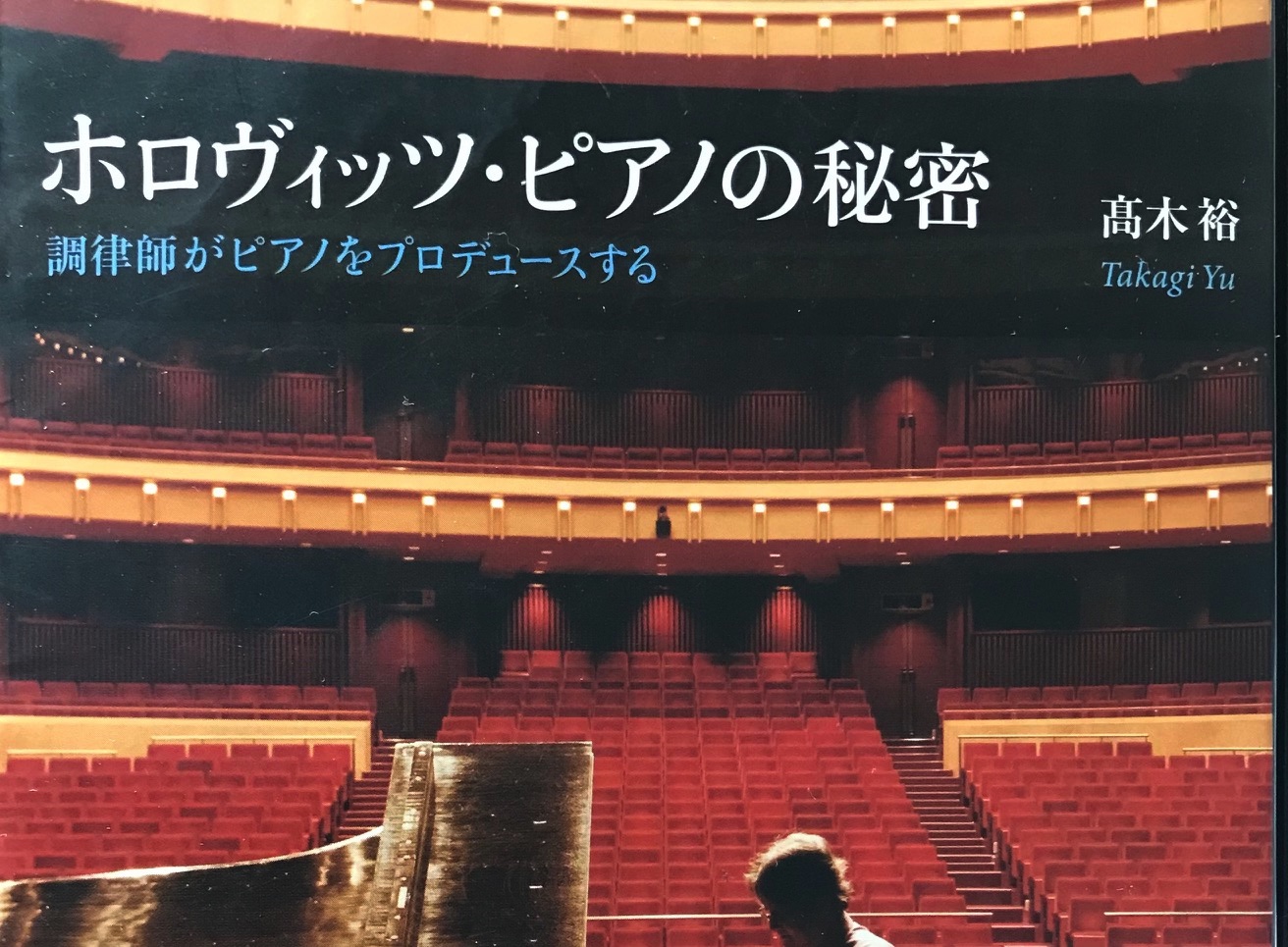

今回はそんなホロヴィッツのピアノの秘密を知ることができる本のご紹介です

ホロヴィッツの演奏はとても魅力的だけど、ピアノもその一役を担ってるって訳だね?

そうなんだよ。ホロヴィッツの演奏はペダルが少なめだよねー。そこがカッコよかったりするんだけど、ペダルが薄いこととピアノのチューニングは関係があるみたいだよ。ネタバレしないように気をつけて書くよ

なんで6.6倍なの、の理由については、1回目の記事をご覧ください

ホロヴィッツ・ピアノの秘密 高木 裕(著)

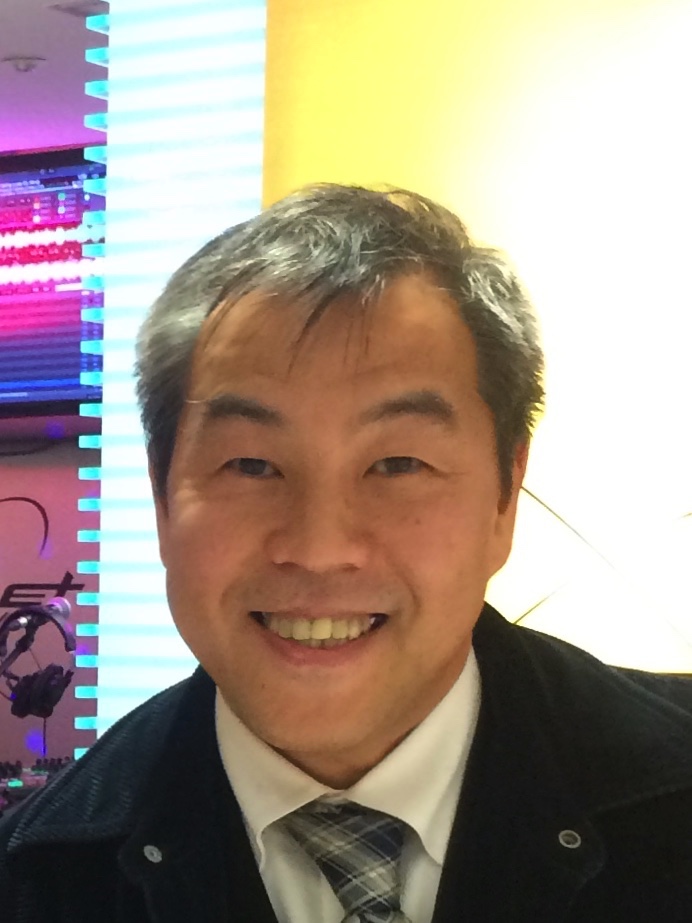

この本の著者の高木 裕 さんは

タカギクラヴィア株式会社の社長さんで、

ピアノ/プロデューサーで、

ピアノ技術者でもあります

ですので、書いている内容はとても信頼できるものとなています

内容的には、

ホロヴィッツのピアノは他のピアノと何が違うのか、とか、

フォルテピアノの設計は1880年代製造のピアノにも受け継がれている、とか、

フォルテピアノの音色には音域毎に特徴がある、とか、

そのような伝統を持たない日本メーカーとはどう違うのか、とか、

まあ本当にこの1冊を読めばピアノを演奏するのに十分なピアノに関する知識が

得られると思います

フォルテピアノについて

そもそも、わたくしはあのフォルテピアノの音、好きじゃないです

が、アーティキュレーションを表現するのには非常に向いているように思います

特にモーツァルトをフォルテピアノで弾いた演奏を聴いたときは、

おー、これだ、これ!

って思っちゃいました

それはなぜ???

フォルテピアノの特徴

フォルテピアノの特徴を少し記します

- 大音量は出ない

- 音はそれほど伸びない

- ダンパーが小型で音がピタッと止まらない(敢えてそうしているらしい)

- 音域毎に音色が異なる

- タッチで発音と音色を変えられる

- 大男がガンガン弾くと壊れることがある

といったところでしょうか

現代のピアノの特徴

現代ピアノはフォルテピアノの欠点が改良されてて大男が弾いても壊れませんし、フルコンサートグランドピアノ(いわゆるフルコン)になると1,000人規模の観客席を持つ大ホールでも音が遠くまで届くように設計されています

特徴としては、

- 音が大きい

- 音がよく伸びる

- 音がよく止まる

- 音域毎の音色は… 各社個性がある

- タッチは… 大音量を目指す程、タッチの差が出にくいようです

- 大男が弾いても壊れない

といったところでしょうか

友人宅にある1924年ドイツベルリン製造のベヒシュタイン

友人宅にある1924年ドイツベルリン製造のピアノは、

まさに古き良き時代のピアノって感じです

- 音の伸びが丁度良く、

- 大音量もしっかり出ますし、

- 大男が弾いても壊れないですし、

- タッチにはとても敏感な気がしますし、

- 音は止まりすぎないですし、

- 木の温もりを感じる暖かな音色

なのです

一言で云うと、

素晴らしいピアノ

なのです

現代ピアノと比べてみると

現代ピアノは音が止まりすぎますし伸びすぎますので、響きを大事にしようとすると、ペダルをとても細かく踏み変える必要があります

でも、1924年製のベヒシュタインは、

ツェルニーをペダル無しで弾いてもとっても豊かな響きで鳴ってくれますし、

ラフマニノフの曲もソステヌート≈がなくてもちゃんとバスの音が伸びてくれます

※この1924年製のベヒシュタインは2本ペダルです

低音域のダンパーが働きすぎないように設計されているのでしょうか、

ハーフペダルでも十分バスが伸びます

もうココまで来ると別の楽器ですねー、

どっちが良いとかじゃなく、どっちも大好きです♥

その1824年製のベヒシュタインで弾いたわたくしの演奏動画はコチラ

現代ピアノのカワイKG-2Cで弾いたわたくしの演奏動画はコチラ

結び

この本を読めば、ピアノに対する見方がかなーり変わると思います

そして、

スタジオに行っていろんなピアノを弾いたり、

お友達のおうちのピアノを弾いたり、

楽器店で試弾したりしたときに、

色々なことに気がついて、自分の演奏にも良い方向へ向かうフィードバックが掛かると思います

技術者が書いた本ということもあり、ピアノの技術に特化していて、

やや退屈な側面もあるかも知れませんが、

ピアノ弾きの方には、とってもオススメの一冊です

ではでは~

コメント