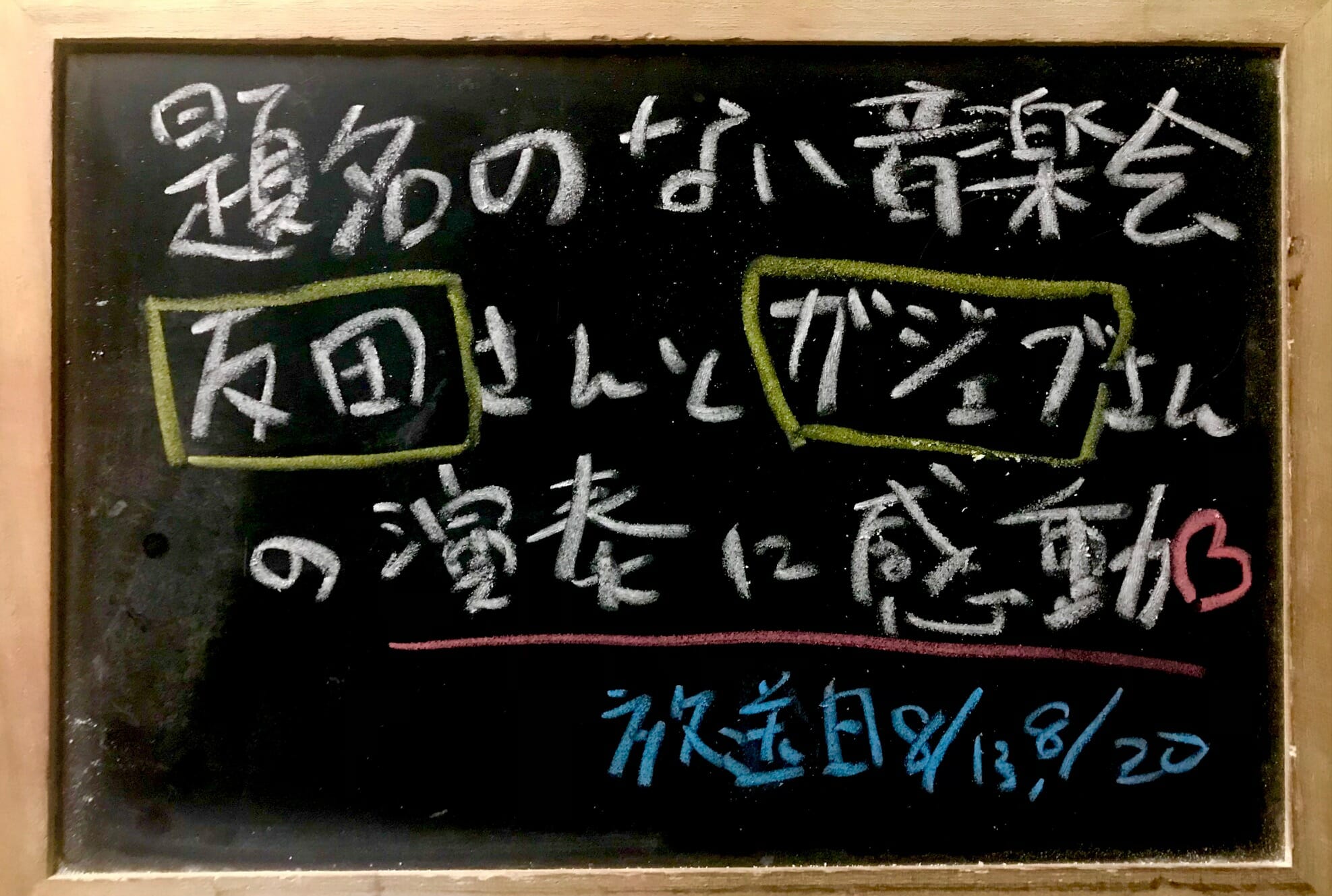

ども。MrBachLover(バッハ・ラバー)です。リーマンピアノ弾きの皆様、前々回と前回の題名のない音楽会はご覧になられましたでしょうか。反田さんとガジェブさんが出演されて、素晴らしい演奏が披露されましたね!

今日は、その演奏を聴いた感想など、すこし書いてみようと思います。

反田さんもガジェブさんも、前回のショパン国際コンクール(2021年)で第2位だったよね。で、どっちが上だと思う???

レモンちゃん、演奏をそういう観点で聞くのはちょっと楽しくないかもね。

用意された楽器 SK-EX について

スタジオにある楽器が、な、な、なんと〜、Shigeru Kawai SK-EX !

これ、凄い名器ですよねー ♥

わたくし的には、一生のうちに一度は

弾いてみたい楽器なのです。

SK-EXは、モスクワ音楽院にも

あるって話を聴いたことがあります

そして、そのSK-EX(個体)が素晴らしい名機なのだそうです

また、SKシリーズは、上位機種と下位機種で

途中から物凄く大きな差が出てくるらしいです

5以上だか、6以上だか忘れましたけど、

もう、とにかく歴然とした差がでてくるのだとか。

コレは、決してSK-2とか、SK-3 の出来が

悪いという話ではなく、上位機種が良すぎるのだとか。

なので、PTNA STEP とかで会場を特定して、

ぜひとも、一度 SK-EX を弾いてみたいのです

なんだか、ラオウの乗る黒王のような…、

あれ、ちょっと違うか。(笑)

三国志の最初の方に出てくる赤兎馬のうような…、

あれれ、これもちょっと違うか(笑)。

ガジェブさんの演奏の印象

いつも、演奏する時は初めてその楽譜を見たかの如く

フレッシュな演奏を心掛けていると仰ってました

それって、とても大事な姿勢なのだと思います

ホロビッツさんも同じこと言ってた気がします

そして、演奏の根底にある哲学が、物凄く

ハッキリしているように感じました

「前奏曲 嬰ハ短調」は、

もう、十八番(オハコ)って感じ。

SK-EXの良さを200%ぐらい

引き出してる演奏だなー、

って思いました。

そして、音色の引き出しの多さが

半端ない印象を受けました

『12の練習曲』より第11番「組み合わされたアルペジオのために」

(ドビュッシー)は、これもまた、色彩感がとても豊か。

「マズルカ 第35番」は、

とてもいろんな細工がされてて、

1回聞くだけではすべてを

受け止め切れませんでした

そして、SK-EXも良いのですが、ちょっと

プレイエルとかで聴いてみたいな〜、

って思いました

ガジェブさん、一度は生で聴いてみたい演奏家の1人です

反田さんの演奏の印象

反田さん、普段はスタインウェイで

本番を迎えることが多いんだと思うんですよね〜

なので、細かなコントロールは、ガジェブさん

のほうが、なんとなく絶妙だと思ってたんです。

でも、「ノクターン 第17番」は

凄いコントロールで情景がとても鮮やに

届けられてきました

テレビでコレなのだから、生だと、ホント凄いんだろうなぁ。

「ワルツ第4番 華麗なるワルツ」は、

表情がくっきりしてて、凄く思いが

ストレートに伝わってくる演奏だったと思います

直球勝負でガンガン攻めてくる感じ。

最後の『6つのピアノ小品』より第2番「間奏曲」(ブラームス)は、

最高に暖かみのある音色。ついつい、うっとりしちゃいました〜

いやー、あれだけ甘い音色を出せるって、凄いです。

コチラの記事も、よろしければ。

ピアニストを目指す若者へのアドバイス:ガジェブさん

ピアニストを目指す若者が弾くショパンop.10-8

へのガジェブさんのアドバイスは、

曲のイメージは、野原での楽しく開放的な気分

のようなことを仰ってました

まず、曲のイメージを持つことがとても大事ですよね

テクニカルな面は、

細かく動く右手ではなく、

左手の演奏に関するもの。

右手は自然に流れた上で、

左手でしっかりとメロディーを歌いましょう、

というお話です。

これは、どの曲でも共通したことのように思います。

そして、とても大事な考え方なのだけれど、

簡単には出来ないことでもあります

同じ方の同じ曲への反田さんのアドバイス

同じ方の同じ曲への反田さんのアドバイスは、

右手に関するもの。

反田さんの声掛けでプチ公開レッスンが

始まっちゃって、とってもワクワク。 ♥

そうそう、確かに肘ちょっと上げて、

手のひらをフワッと返すと上手く弾けたりしますよね〜

こちらは、kawazさんの弾くショパンop.10-8.

とても美しく、そして奥深い演奏です

結び:反田さんの弾くブラームス op.118-2を聴いて思ったこと

op.118-2って、わたくしはもうちょっと

テンポ上げて弾いた方が曲に合ってると思うのです

でも、一般的には、反田さんの弾いたテンポが

一番曲に合ったテンポとされているようです

そうなのです。聴衆が求めるところにフォーカスを当てる。

これも、ぷろのピアニストの大切な視点なのだなぁ、

って思いながら聴いていました

ちょっとバッハ・コンクールのことを思い出しました

わたくしがバッハコンクールで演奏したシンフォニア9番の盛り上がりの箇所。

わたくし的には段々弱くして緊張をMAXにしたかったのですが、

審査員の方が期待していたものはクレシェンド。

聞き手の期待に応えるのも大事だと思いました

もちろん、わたくし的には、うーん、もうちょっと

テンポ上げて欲しい、って思ってましたけど。

そして、自分で弾くならテンポを好きに変えられます

こちらの記事も、よろしければ。

これは自分で演奏することの大きな愉しみですよね。

ではでは〜

コメント